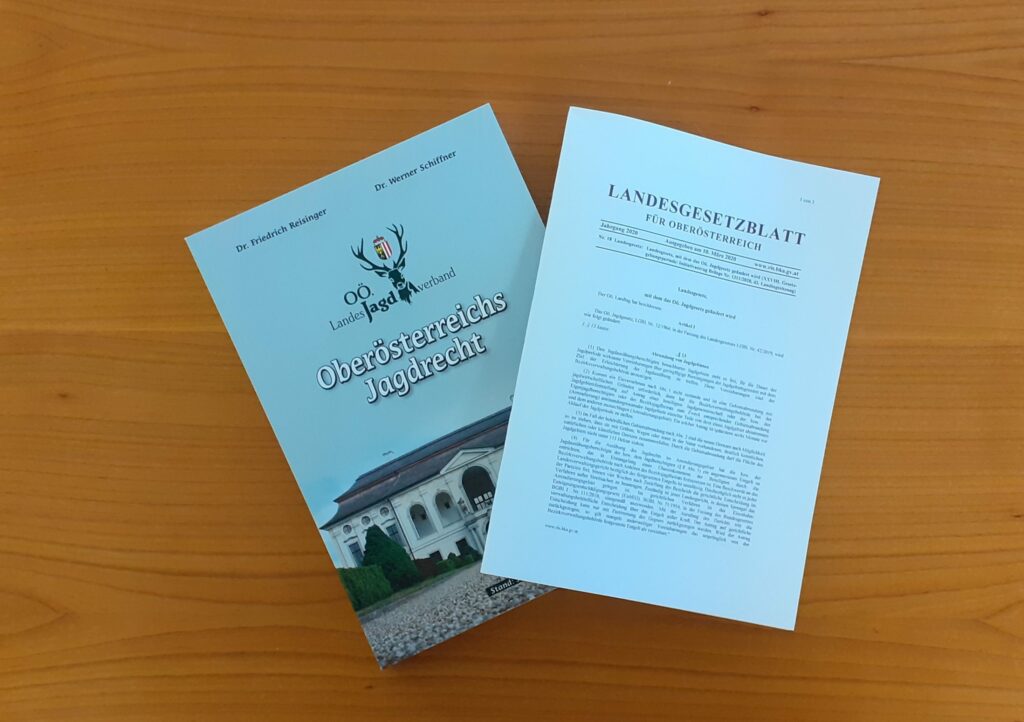

Neues Jagdgesetz

Am 13. August 2024 wurden die Verordnungen zum OÖ Jagdgesetz 2024 offiziell kundgemacht.

Diese regeln die Jagdausübung in Oberösterreich und enthalten unter anderem allgemeine Bestimmungen zur Jagd in Oberösterreich, die Regelung der Schuss- und Schonzeiten, die Abschussplanverordnung 2024 sowie den neuen Musterjagdpachtvertrag.

Wir bitten alle Jagdausübungsberechtigten, Jagdschutzorgane sowie alle Jägerinnen und Jäger, sich mit den neuen Regelungen vertraut zu machen und deren ordnungsgemäße Umsetzung sicherzustellen.

Vom Landesjagdverband wird breite Information über die Bezirksebene bei Jagdleitersitzungen bzw. Bezirksveranstaltungen und weiteren Schulungen im JBIZ Schloss Hohenbrunn angeboten.

Das Gesetz und die dazugehörigen Verordnungen findet ihr unter:

https://www.ooeljv.at/home/rund-um-die-jagd/gesetz-und-richtlinien/

Oö. Hundehaltegesetz 2024

Was ist neu für Hundeführerinnen und Hundeführer von Jagdhunden?

Das neue Hundehaltegesetz in Oberösterreich verpflichtet Hundehalter zu mehr Verantwortung. Besonders relevant für Jagdhundebesitzer ist die Einteilung der Hunde in große und kleine Hunde, die nun durch die 40/20-Regelung definiert werden: Ein Hund gilt als groß, wenn er ausgewachsen eine Widerristhöhe von mindestens 40 cm oder ein Gewicht von mindestens 20 kg erreicht. Diese Feststellung erfolgt beim Tierarztbesuch.

Hunde, die vor dem 01.12.2024 gemeldet wurden und keiner speziellen Rasse angehören (Listenhunde)

Für Sie und Ihren Hund gelten die neuen Regelungen des Oö. Hundehaltegesetzes 2024, allerdings nicht die Bestimmungen für große Hunde. Es ist keine Tierarztbestätigung erforderlich und auch keine Alltagstauglichkeitsprüfung (ATP) notwendig.

Hinweis: Bei einem Wechsel der Hundehalterin oder des Hundehalters können die neuen Regelungen für große Hunde zur Anwendung kommen.

Alltagstauglichkeitsprüfung (ATP) für große Hunde

Großer Hunde müssen innerhalb einer bestimmten Frist eine Alltagstauglichkeitsprüfung (ATP) absolvieren. Ziel der ATP ist der Nachweis des verantwortungsbewussten Umgangs mit dem Hund und seiner Fähigkeit, in alltäglichen Situationen konfliktfrei geführt zu werden. Hundehalter müssen ihren Hund in verschiedenen Alltagssituationen einschätzen können, um kritische Situationen zu vermeiden oder zu bewältigen. Der Hund sollte dabei ein angemessenes Sozialverhalten zeigen.

Zeitpunkte für die Alltagstauglichkeitsprüfung (ATP):

Hund bei Anmeldung unter 12 Monaten: Die Bestätigung über die bestandene ATP ist der Gemeinde spätestens bis zum 18. Lebensmonat des Hundes vorzulegen.

Hund bei Anmeldung ab 12 Monaten bis 8 Jahren: Die Bestätigung muss innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung vorgelegt werden.

Folgen einer fehlenden ATP:

Nicht bestandene ATP: Der Hund wird als auffälliger Hund eingestuft.

Verweigerte ATP: Ab dem Zeitpunkt, an dem die Frist für die Vorlage der ATP verstreicht, gilt eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht. Zusätzlich drohen Verwaltungsstrafen und im schlimmsten Fall das Verbot der Hundehaltung.

Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde gemäß dem Oö. Jagdgesetz 2024

Im Rahmen der Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde wird auch das Sozialverhalten des Hundes überprüft, mit besonderem Augenmerk auf Aggressionsverhalten.

Unbefangenheitsprüfung (Aggressionsverhalten gegenüber Menschen):

Während der Identitätskontrolle (Chipnummer) durch den Prüfungsleiter oder Leistungsrichter wird das Sozialverhalten des Jagdhundes gegenüber Menschen überprüft. Es wird beobachtet, ob der Hund auf fremde Personen gleichgültig, gelassen, vorsichtig, drohend oder bissig reagiert.

Simulierte Pflegehandlungen wie das Kontrollieren der Ohren, Zähne und Pfoten werden durchgeführt, um das Verhalten des Hundes in solchen Situationen zu testen.

In der „Verkehrs- und Umwelt-Überprüfung“ wird das Verhalten des Hundes bei Begegnungen mit Personengruppen, Radfahrern, Joggern, Jägern mit Gewehr und Pirschstock, sowie bei Autos und Kinderwägen beurteilt. Hunde, die aggressiv gegenüber Menschen reagieren (z.B. durch Knurren, Zähnefletschen oder Beißen), werden von der Prüfung ausgeschlossen.

Aggressivität gegenüber Artgenossen:

Während des Prüfungsverlaufs wird das Verhalten des Hundes gegenüber Artgenossen beobachtet. Insbesondere muss der Hund mindestens einmal in der Nähe anderer Hunde geführt werden. Es wird dokumentiert, ob der Hund ruhig, gleichgültig, gelassen, vorsichtig, drohend oder aggressiv auf andere Hunde reagiert. Hunde, die andere Hunde beißen, werden von der Prüfung ausgeschlossen.

Alle Infos zum neuen Oö. Hundehaltegesetz 2024 finden Sie unter: https://hundehaltung-ooe.at/

Informationen zum Bleischrotverbot in Feuchtgebieten

Die Verwendung von Bleischroten bei der Jagd auf Wasserwild ist mitterweile seit dem Jagdjahr 2012/2013 verboten. Dazu kommt seit 15. Februar 2023, also seit dem Jagdjahr 2022/2023, das europarechtliche Verbot Bleischrot in und um Feuchtgebiete(n) zu verwenden. Im Oö. Jagdgesetz 2024 wurden die unionsrechtlichen Vorgaben nunmehr jagdrechtlich umgesetzt. Die nachstehenden Ausführungen sollen die nunmehr geltenden Vorgaben und Regelungen für die Jagdausübung im Allgemeinen und insbesondere für Treib- und Gesellschaftsjagden darlegen.

Neben der bisher (seit 1. Juli 2012) geltenden Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Verwendung von Bleischrotmunition bei der Jagd auf Wasservögel, BGBl. II Nr. 331/2011, ist seit 15. Februar 2023 die VERORDNUNG (EU) 2021/57 DER KOMMISSION vom 25. Januar 2021 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend bleihaltiger Schrotmunition in oder in der Nähe von Feuchtgebieten anzuwenden. Im neuen Landesgesetz über die Regelung des Jagdwesens in Oberösterreich (Oö. Jagdgesetz 2024), LGBl. Nr. 20/2024, welches seit dem Beginn des Jagdjahres 2024/2025 am 1. April 2024 in Geltung steht, waren diese europarechtlichen Vorgaben auch jagdrechtlich umzusetzen. Erfolgt ist dies mit der Aufnahme als sachliches Verbot in § 60 Abs. 1 Ziffer 15 Oö. Jagdgesetz 2024.

Welchen Zweck verfolgen diese Regelungen?

Die entsprechenden Vorgaben dienen grundsätzlich dem Schutz von Wasservögeln. Diese nehmen kleine Steinchen auf, um die pflanzliche Nahrung in ihrem Muskelmagen zu zermahlen. Gemeinsam mit kleinen Steinen aufgenommene Bleischrote produzieren im Magen einen feinen Abrieb, der oftmals zu einer gesundheitlich bedenklichen Bleiaufnahme führt. Das stellt eine Gefahr für die Vögel selbst sowie für Menschen und Beutegreifer dar, die diese Vögel konsumieren.

Was ist zu beachten?

Neben der umfassenden Verbotsbestimmung bei der Jagd auf Wasservögel ist nunmehr in oder im Umkreis von 100 m von Feuchtgebieten das Verschießen von Schrotmunition mit einer Bleikonzentration (ausgedrückt als Metall) von mindestens 1 % nach Gewicht und das Mitführen solcher Munition während der Jagd in Feuchtgebieten oder auf dem Weg zur Jagd in Feuchtgebieten, wenn nicht dargelegt werden kann, dass diese Munition nur außerhalb der Feuchtgebiete verwendet wird, verboten. Das jagdrechtliche Verbot betrifft daher nicht nur das Feuchtgebiet selbst, sondern auch eine Pufferzone von 100m rund um diese Feuchgebiete. Was ein Feuchtgebiet im Sinne der Verordnung ist, ist im Einklang mit dem Ziel der Beschränkung, nämlich dem Schutz von Wasservögeln, auszulegen. Klargestellt wurde seitens der Europäischen Kommission und des zuständigen Ministeriums in Österreich, dass die Funktion des Feuchtgebiets gemäß der RAMSAR Konvention als Lebensraum/Brutgebiet für Wasservögel maßgeblich für diese Beurteilung ist. Dieser Lebensraum soll geschützt werden.

Dies bedeutet, dass dauernde Gewässer wie z. B. Seen, Teiche, Flüsse etc. und zeitweilige Gewässer als Feuchtgebiete gelten. Daher sind z. B. feuchte Sutten, zeitweise überschwemmte Feuchtwiesen, Salzlacken oder Moore umfasst, unabhängig ob in der Trocken- oder Feuchtperiode.

Wasserlacken nach einem Regenguss sind daher nicht von diesem Begriff umfasst!

Wie verhalte ich mich richtig?

Lesen Sie bitte unbedingt den Text der Verordnungen (Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Verwendung von Bleischrotmunition bei der Jagd auf Wasservögel, BGBl. II Nr. 331/2011 sowie VERORDNUNG (EU) 2021/57 DER KOMMISSION vom 25. Januar 2021 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend bleihaltiger Schrotmunition in oder in der Nähe von Feuchtgebieten) und des Landesgesetzes über die Regelung des Jagdwesens in Oberösterreich (Oö. Jagdgesetz 2024), LGBl. Nr. 20/2024.

Vor und während der Jagd ist zu klären, ob diese in einem Feuchtgebiet stattfindet oder nicht. Findet die Jagd in einem Feuchgebiet oder einer Pufferzone (Umkreis von 100m) statt, ist darauf zu achten, diese Bereiche nicht mit bleihaltiger Schrotmunition betreten werden. Ansonsten muss der nachvollziehbare Beweis erbracht werden, dass diese Munition im Feuchgebiet nicht zum Einsatz gekommen ist bzw. wäre und nur durchquert werden sollte.

Im eigenen Revier machen Sie sich im Zuge einer Revierrunde ein Bild und beurteilen die Lage, indem Sie sich die Frage stellen, in welchen Revierteilen bei ihnen Wasservögel leben/brüten könnten und teilen diesen Bereich auch Ihren Jagdausübenden mit. Im fremden Revier fragen Sie den Jagdausübungsberechtigten nach solchen Gebieten.

Bei Gesellschaftsjagden (Treib- bzw. Drück- und Riegeljagden) achten Sie vor allem bei der Festlegung der Örtlichkeiten (der Gestaltung der Triebe, der Triebabfolge, der Standzuweisungen) darauf, dass auch ein Umkreis von 100 m zum Feuchtgebiet gezählt wird.

Diese geschützten Bereiche sind, für den Fall, dass bleihaltige Schrotmunition mitgeführt wird, zu berücksichtigen oder großzügig zu umschlagen. Wie gewohnt bleibt die Jagdausübung auf Wasservögel mit Bleischrot auch außerhalb von Feuchtgebieten verboten, insofern ändert sich bei der Bejagung von bestimmten Wasservögeln nichts.

Durch die Aufnahme in das Oö. Jagdgesetz 2024 unterliegt die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen zur Nutzung und Verwendung von Bleischrot in der Verantwortung des jeweiligen Jagdausübungsberechtigten oder des jeweiligen bestellten Jagdschutzorgans bzw. des Jagdaufsehers im Jagdrevier und in weiterer Folge der Jagdbehörde (Bezirksverwaltungsbehörde).

Die nunmehrigen Regelungen führen dazu, dass künftig sowohl bleihaltige als auch nicht bleihaltige Munition bei der Jagdausübung genutzt werden (können). Außerhalb von Feuchgebieten betreffen sie nur bestimmte Wasservögel, innerhalb von Feuchtgebieten und im Umkreis von 100m die Verwendung von Bleischrot im Allgemeinen. Die unzulässige Nutzung von verbotener Muntion kann zu einer Abnahme dieser Munition führen und ein Verwaltungsstrafverfahren zur Folge haben. Zweckmäßig ist zudem die Kontrolle der genutzten Waffen (Flinte, Kategorie C) auf das Beschusszeichen „Lilie“, da je nach Gasdruck (1.050 bar) bei Patronen mit verstärkter Ladung und der Größe der Stahlschrote (z. B. max. 3,25 mm bei Kaliber 12/70) durch Flinten ohne Stahlschrot-Beschusszeichen keine solche Munition verwendet werden darf. Auch Chokekomponenten können bei bestimmten Flinten gegebenenfalls nur mehr eingeschränkt genutzt werden. Genauere waffen- und munitionspezifische Informationen können bei einem Büchsenmacher eingeholt werden bzw. sollte vor Beginn der Jagd bei Übungen z. B. die Wirkung der Munition im Hinblick auf die gleichmäßige Verteilung der Schrote (Deckung) überprüft werden.

Bei den laufenden und anstehenden Herbst- und Wintertreibjagden sollte daher bereits bei der Begrüßung und Instruktion vor Beginn der Jagd auf diese Bestimmungen und Verbote beim Mitführen dieser Art von Munition hingewiesen und sowohl Munition und Waffen kontrolliert werden. Gerade den Jagdleitern kommt daher eine sehr wichtige Aufgabe zu. Es muss klar und eindeutig kommuniziert werden, wo im Revier mit Bleischrot gejagt werden darf und wo nicht.

Welche jagdbaren Vogelarten sind betroffen?

Erfasst vom Verbot der Verwendung von Bleischrotmunition bei der (Niederwild-)Jagd sind gemäß der Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Verwendung von Bleischrotmunition bei der Jagd auf Wasservögel, BGBl. II Nr. 331/2011, in Verbindung mit § 4 Oö. Jagdgesetz 2024 und der Anlage 11 zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der nähere Bestimmungen zur Ausgestaltung des Oö. Jagdgesetzes 2024 erlassen werden (Oö. Jagdverordnung 2024 – Oö. JVO 2024), jedenfalls folgende 16 jagdbare Wasservögel:

1. Graugans (Anser anser)

2. Blässgans (Anser albifrons)

3. Saatgans (Anser fabalis)

4. Blässhuhn (Fulica atra)

5. Stockente (Anas platyrhynchos)

6. Krickente (Anas crecca)

7. Reiherente (Aythya fuligula)

8. Tafelente (Aythya ferina)

9. Schellente (Bucephala clangula)

10. Knäkente (Spatula querquedula)

11. Schnatterente (Mareca strepera)

12. Pfeifente (Mareca penelope)

13. Spießente (Anas acuta)

14. Löffelente (Spatula clypeata)

15. Höckerschwan (Cygnus olor)

16. Graureiher (Ardea cinerea)

Betroffen vom Verbot der Verwendung von Bleischrotmunition bei der (Niederwild-)Jagd in oder im Umkreis von 100 m von Feuchtgebieten sind neben den bereits genannten Wasservögeln weiteres jagdbares Federwild, wie z. B. die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) und auch jagdbare Hühnervögel wie z. B. der Fasanhahn und die Fasanhenne (Phasianus colchicus), das Rebhuhn (Perdix perdix) oder das Haselwild (Bonasa Bonasia) sowie Haarwild wie z. B. der Feldhase (Lepus europaeus), der Schneehase (Lepus timidus), der Fuchs (Vulpes vulpes), der Steinmarder (Martes foina), der Baummarder (Martes martes) und der Waldiltis (Mustela putorius), dies unabhängig von der jeweiligen Jagd- bzw. Schonzeit.

Fazit

Im praktischen Jagdbetrieb führen diese Regeln zur Verwendung und Nutzung bestimmter Munitionsarten insgesamt zu erschwerten Bedingungen. Dennoch sollte durch den überwiegenden Verzicht auf Bleischrot ein Beitrag zum Umweltschutz gelingen und auch für die Vermarktung erlegten Wildbrets als hochwertiges Lebensmittel positiv wirken.